Kearifan Lokal (rebowagen.com)– Sekilas tak ada yang terlihat istimewa ketika saya berkunjung ke Padukuhan Ngelorejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul. Ketika masuk ke dalam gang padukuhan, kanan kiri masih sangat rapat dengan pohon-pohon dan bambu yang rimbun menyejukkan. Pada sela-selanya diselingi rumah warga dengan model limasan dan beberapa yang lainnya sudah model modern. Saat siang hari tampak aktifitas masyarakat sedang bekerja dengan berbagai profesi mereka. Ada yang bertani di sawah, menggergaji kayu, membuat mebel, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Sesampainya di RT 03 barulah tampak sesuatu yang menarik, dan membuat saya penasaran. Di depan rumah warga banyak sekali saya jumpai potongan bambu dengan panjang sekitar 1 meter berjajar berdiri. Tak jarang pula ada tumpukan anyaman bambu di situ. Semakin penasaran, saya berhenti pada sebuah rumah, yang di sana terdapat ibu-ibu setengah tua yang sedang duduk sembari menganyam bambu.

“Kula nuwun bu“, sapa saya terhadap perempuan yang rupanya sedang sibuk itu. “Nembe damel napa niki? (sedang membuat apa ini)”,

“Mangga mas, nembe damel tenggok niki (silahkan mas, sedang membuat tenggok ini)“, beliau dengan ramah mempersilahkan saya untuk duduk.

Bu Parmi namanya, perempuan setengah baya berumur 53 tahun itu rupanya sedang membuat kerajinan anyaman bambu yang bernama ‘tenggok‘. Tenggok memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Gunungkidul. Tenggok sangat mudah dijumpai di pasar tradisional, dijajakan oleh pedagang perabotan atau tak jarang pula digendong simbah-simbah yang sedang berbelanja. Kegunaan wadah satu ini sangat beragam, bisa digunakan sebagai wadah hasil panen kebun, wadah/tempat ‘ingkung‘ (untuk proses upacara adat), wadah ‘gawan‘ (barang) saat ‘jagong‘ di tempat hajatan, dan masih banyak lagi.

Proses pembuatan tenggok

Tenggok memang bukanlah barang yang sulit ditemui, namun proses pembuatannya tentu tak semua orang tau apalagi bisa membuat. Dalam kesempatan yang berharga ini saya mencoba mengulik banyak hal mengenai proses pembuatan tenggok dari Bu Parmi. Ia sudah membuat kerajinan bambu sejak masih bersekolah SD.

“Gawe tenggok kuwi suwe mas prosese, ora iso sedino dadi, kudu telaten”

(bikin tenggok itu lama prosesnya, tidak bisa sehari jadi, harus telaten)

Jawab Bu Parmi ketika pertama kali saya bertanya cara membuat tenggok.

Bu Parmi menjelaskan bahwa proses pembuatan tenggok memang tidak bisa satu-satu langsung jadi, namun ada beberapa langkah yang perlu dikerjakan secara bersamaan terlebih dahulu. Dari keterangan Bu Parmi, tahapan pertama adalah ‘ongot-ongot‘ atau proses meraut bilah-bilah bambu sebagai bahan baku pembuatan tenggok. Ini adalah langkah awal setelah bambu dipotong guna mempersiapkan bakalan seluruh bagian tenggok sebelum dianyam menjadi bentuk tenggok utuh.

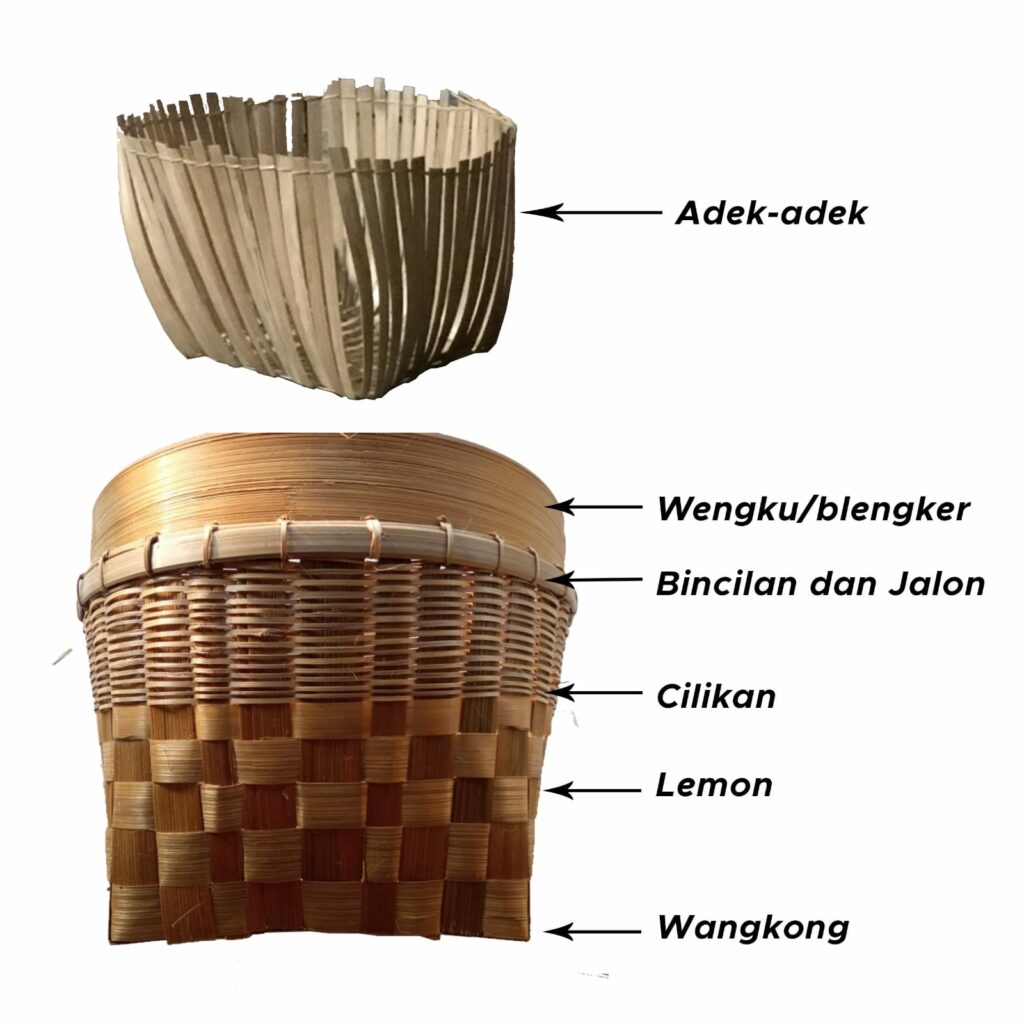

Tenggok mempunyai bagian-bagian yang mempunyai nama sendiri sendiri yang tentunya sesuai dengan fungsinya masing–masing.

-

Adêk-adêk

Ini adalah salah satu bagian tenggok yang namanya berasal dari serapan kata ‘ngadek‘ yang berarti berdiri. Adek-adek adalah bagian utama tenggok, pada bagian ini ‘ongotan‘ bilah bambunya lebih tebal karena berfungsi sebagai kerangka utama.

-

Lêmon

Adalah bagian dinding tenggok yang ketebalannya lebih tipis jika dibandingkan dengan ‘adêk-adêk‘. Semakin tipis ‘lêmon‘, maka akan semakin mudah proses penganyaman, dan hasilnya pun akan lebih rapi.

-

Cilikan

Sesuai namanya ‘cilik‘ (kecil) bagian ini adalah bilah bambu yang dibentuk menyerupai lidi namun panjang. Kegunaannya sama seperti ‘lêmon’, sebagai dinding tenggok namun letaknya di bagian atas.

-

Wêngku atau Blêngkêr

Bagian ini adalah pinggiran tenggok paling atas yang berfungsi sebagai penguat. Bentuknya lebih tebal dan lebar dibandingkan dengan bagian lain.

-

Bincilan dan Jalon

Merupakan bagian yang menghubungkan antara badan tenggok dengan ‘wengku’.

-

Wangkong

Jika ‘wengku‘ sebagai penguat bagian atas, maka ‘wangkong‘ adalah penguat bagian bawah tenggok supaya tidak mudah rusak saat menopang beban.

Seluruh bagian tenggok tersebut perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum mulai proses penganyaman. Beruntung bagi saya, saat mampir di rumah Bu Parmi semua bahan selesai di-‘ongoti‘ (diraut), sehingga saya bisa mengikuti tahapan-tahapan pembuatan tenggok dari awal.

Setelah bilah bambu selesai di ‘ongoti‘, proses selanjutnya yaitu perakitan. Tahap pertama adalah membuat ‘adêk-adêk‘, dimulai dengan menganyam persegi empat bagian dasar tenggok terlebih dahulu. Setelah bagian dasar terbentuk sesuai ukuran, selanjutnya sisa bambu ditekuk ‘ngadêk‘ (berdiri) ke atas.

“Nek wes bar ditekuk gek diglamit mas (setelah ditekuk lalu ditali mas)”, sembari menjelaskan setiap prosesnya, tangan Bu Parmi terus bekerja dengan cekatan. Sesekali mengangkat bakalan tenggoknya untuk menunjukan kepada saya.

Langkah berikutnya yang lebih rumit dan perlu ketelatenan adalah ‘nglemoni‘. ‘Lemon’ disisipkan selang–seling pada sela ‘adek–adek‘, sembari dirapatkan supaya anyaman rapi. Dibutuhkan ‘ongotan lemon‘ yang tipis dan lentur supaya menghasilkan tenggok yang bagus.

“Lemone nek ora tipis gampang tugel (lemon-nya kalau tidak tipis mudah patah)”, terangnya sambil terus bekerja.

Proses ini sangat menentukan bentuk hasil akhir tenggok, semakin rapi dan rapat anyamannya maka bentuk tenggok yang dihasilkan juga lebih bagus. ‘Adek–adek’ di-‘lemoni‘ hingga tersisa kurang lebih 5 cm dari ujung atas. Lalu sisa tersebut dianyam dengan dengan ‘cilikan’. Tahap pengisian ‘cilikan’ relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan ‘nglemoni‘ karena bentuk tenggok sudah terbentuk. Tahapan selanjutnya adalah pemasangan ‘wengku‘. Bilah bambu penguat bagian atas tenggok itu digapit (dijepit) dengan ‘bincilan‘ dan ‘jalon‘. Ketiga bagian tersebut dengan badan tenggok dikaitkan dengan cara dilubangi menggunakan ‘uncek‘ (besi lancip) lalu diikat memakai tali yang terbuat dari bambu pula.

“Nah sek keri dewe kari dipasangi wangkong, ngene iki tenggoke wis dadi (nah yang terakhir kali dipasang wangkong, seperti ini tenggoknya sudah jadi)” pungkas beliau menerangkan tahap terakhir penganyaman tenggok.

Tenggok yang telah selesai dirakit semua bagiannya masih perlu dilakukan finishing dengan cara ‘dikutug‘ (pengapasan). ‘Kutug‘ artinya asap, proses ‘ngutug‘ dilakukan dengan menggunakan damen (jerami) yang sedikit basah dibakar supaya menghasilkan asap yang tebal. Selain damen, daun bambu juga bisa digunakan sebagai sumber ‘kutug‘. Setiap tenggok umumnya memakan waktu 2 sampai 3 menit di atas asap hingga warnanya merata berubah menjadi kecoklatan dan tenggok siap untuk dipasarkan.

Makna Tenggok Bagi Masyarakat Ngelorejo

Profesi sebagai pengrajin tenggok masyarakat Padukuhan Ngelorejo adalah profesi yang diwariskan turun temurun oleh kakek nenek mereka. Mbah Mardi yang rumahnya tak jauh dari rumah Bu Parmi, adalah salah satu pengrajin tenggok tertua di Padukuhan Ngelorejo. Beliau menggeluti kerajinan anyaman bambu ini sejak masih berumur 11 tahun. Bahkan saat itu harga satu buah tenggok masih berkisar 100–125 rupiah.

“Satusan lembaran sek mbien lho mas, gambar prau layar, dudu satusan ewu saiki (seratus lembaran yang dulu itu lho mas, yang bergambar perahu layar, bukan lembaran seratus ribu sekarang)”

kata Mbah Mardi menjelaskan harga tenggok saat awal mulai beliau menjadi pengrajin.

Pria berumur 82 tahun itu juga menjelaskan bagaimana susah payahnya sebagai pengrajin tenggok saat itu. Belum ada transportasi yang memadai seperti sekarang untuk menjajakan tenggok. Pengrajin tenggok yang akan menjual dagangannya perlu berjalan sejauh kurang lebih 7 km sampai Pasar Ngawen. Jarak yang terbilang jauh untuk ukuran pejalan kaki. Berbeda dengan dulu, saat ini justru para pengepul yang mendatangi pengrajin untuk mengambil tenggok yang sudah jadi. Kemudahan yang terjadi saat ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya pengrajin anyaman tenggok.

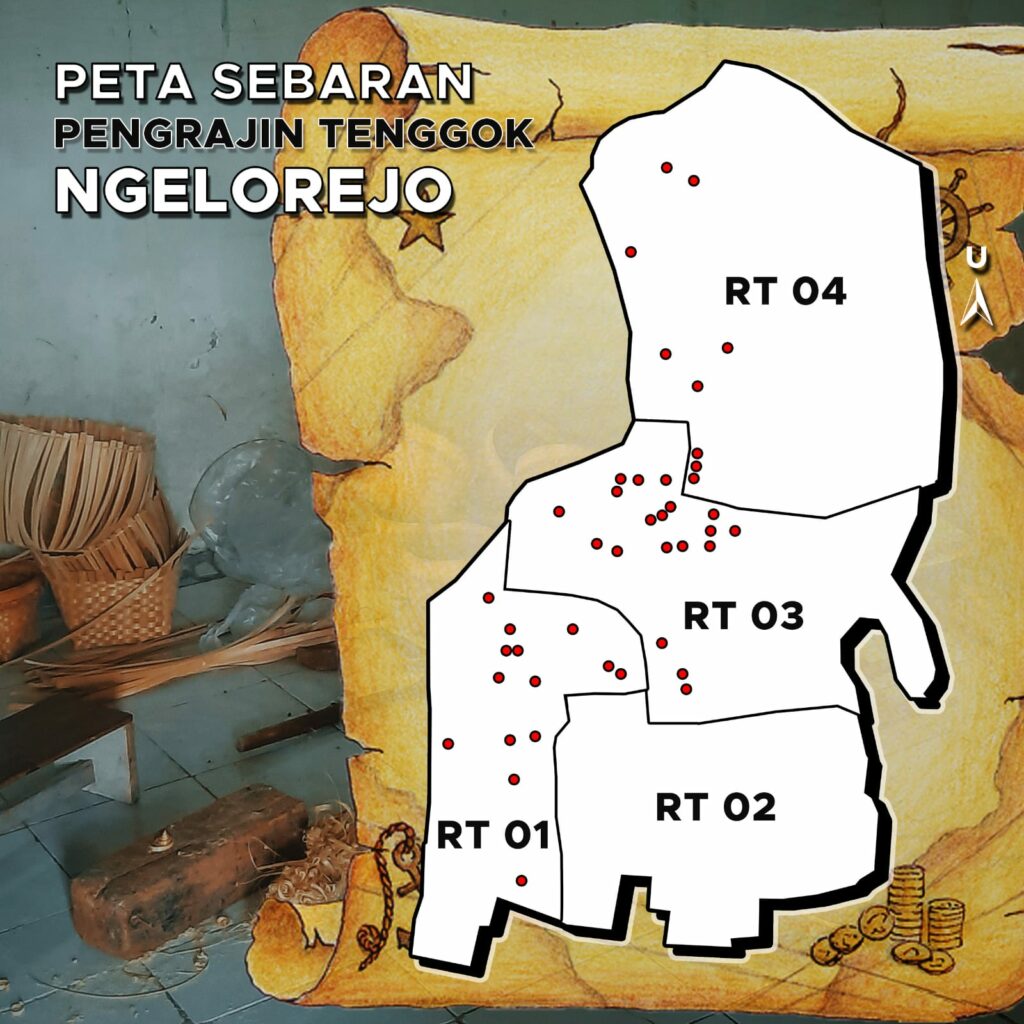

Ada beberapa fakta menarik yang saya temukan dalam riset sederhana yang saya lakukan kepada pengrajin tenggok di Padukuhan Ngelorejo. Kurang lebih terdapat 43 keluarga berprofesi sebagai pengrajin tenggok yang tersebar dalam 4 RT Padukuhan Ngelorejo. Populasi pengrajin tenggok terbesar terletak di RT 03 dengan jumlah 19 keluarga. Paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan RT lain. Rata-rata setiap satu keluarga/pengrajin dalam satu bulan mampu menghasilkan setidaknya 50 buah tenggok. Maka dalam satu bulan itu pula pengrajin anyaman tenggok di Padukuhan Ngelorejo mampu memproduksi tenggok sedikitnya sebanyak 2.150 buah.

Angka tersebut tentu bukanlah sekedar angka biasa. Itu adalah angka pencapaian yang tanpa mereka sadari mereka perjuangkan setiap hari, selama puluhan tahun. Mereka bertahan di tengah gempuran zaman, terus menekuni profesi sebagai pengrajin bambu dari yang dulunya satu tenggok dinilai dengan harga 100 rupiah, hingga saat ini kurang lebih Rp. 15.000,00 per buah.

Selain terus menganyam bambu, mereka juga selalu berusaha mewariskan keterampilan itu kepada anak-anak mereka. Regenerasi pengrajin tenggok terus berjalan, dengan harapan profesi ini tak akan pernah putus. Tak sedikit remaja yang usianya baru 20-an tahun sudah piawai membuat tenggok. Meskipun masih sekadar iseng dan belum menekuni, setidaknya mereka sudah menyadari pentingnya merawat profesi turun-temurun itu.

Relasi saya dengan benda bernama tenggok bukanlah sesuatu yang baru. Dulu waktu kecil simbah saya adalah seorang pembuat tenggok semasa hidupnya. Maka saat saya melihat pengrajin tenggok di Padukuhan Ngelorejo, ini seakan menghidupkan kembali ingatan dan memori saya tentang tenggok. Sekaligus harapan agar kerajinan bambu ini terus terjaga dan lestari di zaman yang serba plastik ini.