Kearifan Lokal (rebowagen.com)- Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih kental dengan adat dan tradisi. Kondisi geologisnya didominasi oleh kawasan karst, yang merupakan ciri khas wilayah paling selatan DIY ini. Bentang alam karst berupa bukit-bukit batu kapur menjadi salah satu faktor penyebab stigma bahwa Gunungkidul adalah daerah yang selalu kesulitan mendapat akses air, kekeringan akan mendera saat kemarau tiba dan selalu terulang sepanjang tahun.

Namun memang benar kata nasehat, di balik kesulitan pasti ada hikmah yang terkandung. Sulitnya masyarakat Gunungkidul mendapat akses air, membuat masyarakatnya mempunyai budaya luhur dalam menghargai air. Sumber-sumber air dianggap sebagai tempat yang suci dan harus dijaga keberadaanya. Air sebagai sumber kehidupan, diartikan dan diterjemahkan oleh masyarakat Gunungkidul dengan banyaknya upacara adat untuk memuliakan sumber air. Setiap ‘ubarampe‘ dalam ritual, tak akan lepas dari hasil bum’ atau panen para petani. Air dan budaya agraris memang ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Meskipun saat ini, menurut teman-teman Resan Gunungkidul, dalam perkembangan zaman modern, budaya menghormati sumber air di Gunungkidul, sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh zaman.

Pohon resan, fungsi dan manfaatnya

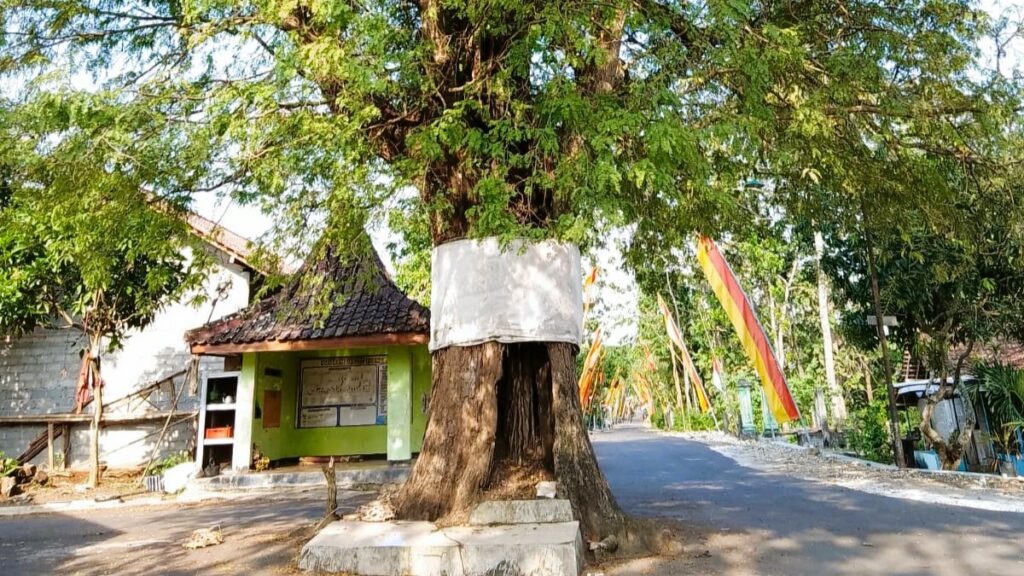

Di Gunungkidul terdapat banyak pohon-pohon besar berumur ratusan tahun yang disebut sebagai ‘wit resan‘. Keberadaan pohon ini identik dengan sumber mata air yang muncul di bawahnya. Pohon-pohon ini ditanam oleh nenek moyang dan dilestarikan oleh generasi-generasi setelahnya sebagai penjaga sumber kehidupan. Tradisi adat dalam menjaga pohon memperlihatkan bahwa masyarakat masih memegang erat budaya yang diwariskan para leluhur.

Fungsi pohon sebagai penjaga mata air dan fungsi-fungsi ekologi yang lain, membuat leluhur memiliki kebiasaan yang akhirnya menjadi tradisi dalam menjaga kelestarian pohon. Di Gunungkidul dikenal adanya tradisi ‘nglangse‘, yakni pemberian pakaian pada pohon. sebagai sebuah upaya pelestarian lingkungan dan budaya.

Perjalanan untuk mengenal Gunungkidul membawaku terhanyut dalam kehangatan budaya Bumi Handayani. Tempat yang kaya akan tradisi dan orang-orangnya yang ramah membuatku semakin betah untuk menyelam lebih dalam di kawah budaya Gunungkidul. Kisahku mengenal Gunungkidul berawal, saat aku diajak teman-temanku dari Fakultas Kehutanan UGM untuk riset mengenai perilaku pro-lingkungan kaum muda di era modern. Riset ini membawaku bertemu dengan komunitas penggiat lingkungan, yaitu Komunitas Resan Gunungkidul.

Kegiatan komunitas ini terfokus pada konservasi alam dan revitalisasi pohon serta sumber air. ‘Resan‘, secara etimologi berasal dari kata dasar ‘reksa‘ atau ‘wreksa‘ yang bermakna merangkul atau menjaga. Pohon resan didominasi oleh jenis ficus atau beringin, namun jenis pohon yang lain juga banyak yang menjadi ‘resan‘, misal pohon klumpit, winong, wungu, trembesi, jambu klampok, jaha, kepuh, randu alas dan yang lain. Pohon-pohon ini memiliki kemampuan menangkap air hujan dan menyimpannya di dalam tanah. Kemudian, air itu dikeluarkan dalam bentuk ‘tuk‘ atau mata air. Sumber air ini lalu dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari, atau aktivitas pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya (KabarHandayani.com, 2020).

Teman-teman penggiat Komunitas Resan menegaskan bahwa manfaat resan tidak hanya terbatas pada menjaga sumber air, melainkan akar kuatnya juga berperan sebagai upaya mitigasi bencana karena dapat mengikat dan menopang tanah agar tetap kuat dan tidak longsor. Menurut Maridi (2015), dalam artikel berjudul Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air. Proceeding Biology Education Conference, 12(1): 20-39, pohon resan di Gunungkidul kebanyakan sudah berumur ratusan tahun dan banyak dijumpai di sekitar mata air. Oleh karena itu, masyarakat meyakini pohon resan sebagai pohon sakral yang memberikan kehidupan dan mampu menjaga sumber air bagi umat manusia.

Karakter dan Topografi Gunungkidul

Jika kita tinjau mengenai kondisi geografis Gunungkidul, secara topografi Gunungkidul terbagi menjadi tiga zona.

- Wilayah Batur Agung Utara dengan ketinggian 200-700 mdpl. Wilayah ini meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara. Untuk mudahnya kita bisa bayangkan, wilayah Batur Agung ini adalah wilayah Gunungkidul bagian utara.

- Wilayah Ledok Wonosari dengan ketinggian 150-200 mpdl meliputi Kapanewon Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara. Wilayah ‘ledok‘ adalah Gunungkidul bagian tengah.

- Zona Pegunungan Seribu dengan ketinggian 0-300 mdpl meliputi Kapanewon Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan. Zona ini berada di bagian selatan Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Masing-masing zona, memiliki karakteristik yang berbeda, baik tanah maupun airnya. Wilayah Batur Agung didominasi oleh tanah latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah Ledok Wonosari didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumusol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sedangkan wilayah Gunung Seribu didominasi oleh batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit karst (bpbdgunungkidul.blogspot.com).

Karena wilayah Gunungkidul didominasi oleh tanah dengan bahan dasar batuan kapur, maka tak heran jika Gunungkidul dibilang sebagai daerah yang sulit mendapat akses air permukaan. Karena karakteristik batuan karst sendiri mempunyai daya serap atau responbility yang tinggi terhadap air, sehingga air lebih dominan mengalir ke bawah tanah. Seperti yang kita ketahui di Gunungkidul terdapat gua-gua, sungai dan danau bawah tanah yang tak lain sebagai jalur-jalur air yang bermuara ke laut. Melansir dari wikipedia, ciri utama karst adalah lahan yang kurang subur untuk pertanian, rentan terjadi erosi dan tanah longsor, serta rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah.

Kondisi geografis yang demikian, memperlihatkan bahwa keberadaan pohon resan memberi banyak manfaat bagi Bumi Handayani. Pohon resan memiliki peran besar dalam mempertahankan sumber air permukaan. Perannya dalam menjaga keseimbangan ekologi sangatlah vital. Pohon-pohon ini juga yang menjaga cadangan air tanah. Akarnya yang dalam masuk ke dalam bumi berfungsi menyimpan air hujan yang meresap ke dalam tanah. Juga mempunyai fungsi mengikat tanah sebagai upaya mitigasi bencana tanah longsor.

Meskipun kini telah ada PDAM untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat, tentu saja sumber-sumber air yang muncul tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Karena bagaimanapun juga sumber air tetap menjadi sumber air. Sumber air ini dulu menjadi tumpuan utama masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air. Jika dilestarikan, masih bisa digunakan sebagai cadangan bagi masyarakat ketika musim kemarau melanda dan antisipasi jika PDAM mengalami suatu masalah. Sumber air lokal juga masih banyak digunakan masyarakat setempat, misalnya untuk lahan-lahan pertanian mereka.

Nglangse

Maka dari itu, keberadaan pohon resan perlu dijaga dan dilestarikan. Mengingat bahwa Bumi Handayani masih kental dengan tradisi, terdapat cara unik untuk menjaga dan melestarikan pohon resan, yaitu dengan tradisi ‘Nglangse‘. Nglangse berasal dari kata dasar ‘langse‘ bermakna kain untuk menutupi. Nglangse berarti mengenakan tirai (kain) pada sesuatu yang dianggap penting atau sakral. ‘Nglangse‘ dilakukan dengan memberikan pakaian pada pohon resan.

Pemberian pakaian pada pohon biasanya menggunakan kain putih, poleng, bleketepe, bahkan bambu. Namun, di Gunungkidul lebih sering menggunakan kain berwarna putih atau mori. Nglangse biasanya dilakukan komunitas bersamaan dengan kegiatan penanaman atau perawatan pohon resan di dekat sumber mata air. Untuk masyarakat lokal sendiri, ‘Nglangse‘ dilaksanakan berbareng dengan upacara adat, ‘Besik Sumber‘ ataupun Bersih Desa.

“Langse adalah penutup. Ditutup agar terjaga hakikat sucinya. Seperti perempuan yang memakai hijab. Berbagai macam hal ditutup agar selalu terjaga kesuciannya. Langse terbesar berada di kawasan Baitullah, yaitu Ka’bah yang ditutup dengan kain kiswah“,

kata Mas Sigit, salah seorang penggiat Komunitas Resan, terkait pengertiannya mengenai langse.

Menurutnya, Nglangse merupakan tradisi nenek moyang yang telah ada sejak dulu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi tanda pada sesuatu. Misalnya pohon, agar selalu dirawat dan dilestarikan keberadaannya. Nglangse pada pohon resan pun demikian. Pohon dibalut dengan kain penutup (langse) agar tidak ada yang berani merusaknya.

“Prosesi nglangse diawali dengan ritual adat yang dinamakan ‘memule leluhur’, yaitu upacara adat layaknya ziarah leluhur. Ritual ini dilakukan dengan penghantaran sesaji, membakar dupa dan kemenyan, lalu dilanjut dengan doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” lanjut Mas Sigit.

Pada zaman sekarang, terkadang hal ini menimbulkan pandangan negatif dari kalangan orang awam. Misalnya kesan mistis, didukung dengan fakta adanya stereotip “penyembah pohon” dari prosesi ini.

“Seharusnya kata “penyembah” dan “menyembah” di sini tidak ditelan mentah-mentah, tetapi melalui proses pemikiran dan analisis logis. Seperti kata ‘wreksa’, “menyembah” juga bermakna menjaga dan menghormati. Pada konteks ini adalah penghormatan kepada ibu bumi yang telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan,”

tegas Mas Sigit lagi.

Dengan obrolan santai di sela kegiatan teman-teman Komunitas Resan, saya merasa memang banyak yang harus dipelajari terkait nilai-nilai dan makna ilmu dan pengetahuan lokal. Ritual dan upacara adat yang dilakukan masyarakat ternyata tidak sekedar acara seremonial, namun banyak mengandung filosofi kehidupan yang luhur. Ilmu-ilmu yang sering disebut sebagai ‘ilmu tutur‘ memang tidak kami dapat di bangku sekolah. Kami sebagai generasi yang lahir dan besar di era digital dan serba cepat, bisa dikatakan sangat awam terhadap hal-hal seperti ini.

Budaya adalah proses hidup, dan ternyata di situlah letak intinya. Pentingnya menjaga alam, menjaga pohon untuk keberlangsungan kehidupan, menciptakan sebuah tradisi ‘nglangse‘, sebuah tradisi yang ternyata bertujuan untuk menjaga agar lingkungan dan budaya berjalan seimbang. Tradisi ini sebagai wujud dari kearifan lokal masyarakat yang telah eksis sejak dulu.

Menurut Endraswara (2006), budaya Jawa menegaskan bahwasannya masyarakat memiliki falsafah hidup yang mengedepankan laku dengan tujuan mendekatkan diri atau menyatu dengan Tuhan dalam istilah ‘manunggaling kawula Gusti‘. Selanjutnya, ada sikap ‘memayu hayuning bawana’ yang menjadi pedoman hidup masyarakat Jawa dan bermakna sebagai upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Yakni mengusahakan dan menciptakan kesejahteraan demi keselamatan dunia. Menjaga keseimbangan di sini dalam artian manusia menghormati seluruh komponen di alam semesta, tidak hanya dengan makhluk hidup maupun makhluk gaib, melainkan juga dengan benda-benda mati di sekitarnya.

Dengan demikian, saya sedikit dapat menyimpulkan bahwa ‘nglangse‘ merupakan tradisi sebagai wujud dari kearifan lokal masyarakat yang masih terjaga eksistensinya. Para pelaku tradisi ini sadar akan makna ‘nglangse‘, yaitu sebagai wujud penyeimbangan hubungan antara budaya, lingkungan, dan Tuhan. Sebagai manusia yang berbudi luhur, sudah seharusnya menghormati alam semesta dengan mengagungkan nama Tuhan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan-Nya. Eksistensi ‘nglangse‘ dan kesadaran manusia akan kelestarian pohon resan menciptakan hubungan harmonis antara lingkungan dan budaya. Hal ini seharusnya sudah melekat dalam diri masyarakat bangsa majemuk sebagai sebuah identitas.

keren

makasii esterr